平成22年 研究概要

技術・家庭科研究主題

「生活の視点でかかわりを生かした授業の創造」(3年次)

「かかわりを生かして力をのばす授業の工夫」(技術分野)

「これからの生活を展望できる学習内容の工夫」(家庭分野)

山主公彦・赤岡玲子

1.テーマ設定の理由

生活の視点でかかわりを生かすためには、論理的な思考などの資質をはぐくむだけでなく、様々な場面で人やものとのかかわりを生かしていかなければならない。学ぶ力、考える力などをどのように生かすかという視点で、経済性や現実性などを加えて考えると、技術・家庭科は、それらを生活にかかわらせるために重要な位置を占めていると考えられる。したがって生活の視点でかかわりを生かした授業が必要となる。そこに実践的・体験的な面からかかわりを見いだす活動を取り入れることで、新学習指導要領の目標である生活に必要な基礎的・基本的な知識及び技術の習得を通して、生活と技術とのかかわりについて理解を深め、進んで生活を工夫し創造する能力と実践的な態度を育てることができると考えた。また、生活について未来への見通しをもち、勤労観や職業観も含めて考えていく視点も必要ではないかと考えた。そして、それらのかかわりを生かしていく中で、生徒の意欲を高めていく学習を組み立てることが必要と考え本主題を設定した。

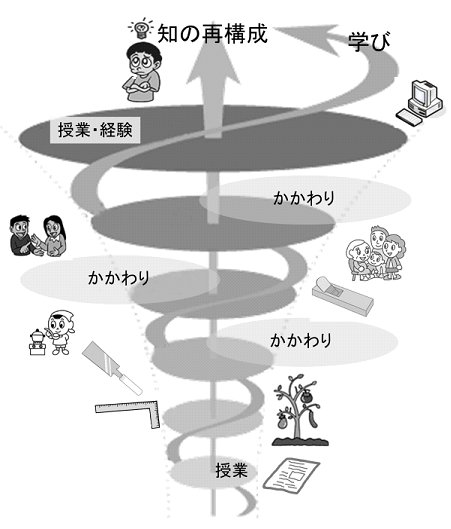

技術分野では、かかわりを生かして力をのばす授業の工夫という副題で研究を進めていく。本校で研究を進めてきた「かかわり」を生かすためには、かかわりを生徒自ら発見し感じ取ることが必要不可欠である。そのためには、単に情報を集め、それを利用するだけでなく、集めた情報をもとに、学習者自らが利用方法を工夫し、生きた知識として再構成していくことが必要である。これらの力を「かかわりを生かしてのばす力」と本研究では位置づけ研究を進めたいと考えている。また、学習したことを書いたり、考えたり、まとめたりすることや、それらを他者に伝える力を育んでいくことで、より効果的な学習成果を上げられるのではと考えている。

新学習指導要領では、ものづくりを支える能力などを一層高めるとともに、よりよい社会を築くために、技術を適切に評価し活用できる能力と実践的な態度の育成を重視し、目標や内容の改善を図るとされている。また、ものづくりを支える能力などの育成を重視する視点から、創造・工夫する力や緻密さへのこだわり、他者とかかわる力(製作を通した協調性・責任感など)及び知的財産を尊重する態度、勤労観・職業観などの育成を目指した学習活動を一層充実する。また、技術を評価・活用できる能力などの育成を重視する視点から、安全・リスクの問題も含めた技術と社会・環境との関係の理解、技術にかかわる倫理観の育成などを目指した学習活動を一層充実する、と書かれている。

本研究は、上記のものづくりを支える能力などの育成を重視する視点から、創造・工夫する力や緻密さへのこだわりを追求するために、自らの行動結果を観察、記録、考察させていくなかで、「学びにつながるエラー」から学ぶ姿勢を育て、前述した「かかわりを生かして力をのばす」ことを目標とする。

家庭分野では、平成17年度より、研究テーマを「生活の視点でのかかわりをみいだす、技術・家庭科の指導」とし、3年間継続研究を行ってきた。その中で、1枚ポートフォリオを題材のまとまりごとに作成し、学習履歴を振り返りながら学習を積み重ねることで、生徒自らかかわりを見いだすことが可能となり、生徒の学習意欲を高め、生活実践力へとつなげることができたことは大きな成果である。さらに、かかわりを見いだすための手 だてとして、ウェビング法を用いることで、発想が広がり、様々なかかわりを見いだす方法の1つとして大変有効であることも確認できた。また学びの見取りの1つの方法として、ルーブリック評価を導入し、ワークシートなどでは見取りにくい実習場面について活用することを検討してきた。そこでは、生徒が自己のレベルをより客観的に自己評価できるように評価項目の具体的な表現を工夫することにより、生徒が自分自身の状況を判断することが容易となり、より多面的・多角的な評価を行うために大変有効であることが示唆された。

また、平成20年3月に告示された新学習指導要領の中学校技術・家庭「家庭分野」の改善の具体的事項においては、中学生としての自己の生活の自立を図り、子育てや安らぎなどの家庭の機能を理解するとともに、これからの生活を展望し、課題をもって主体的によりよい生活を工夫できる能力と態度の育成を重視している。そこで、本研究では、これまでの研究で積み上げてきた様々なかかわりを見いだすための題材設定や学習法、評価法などを踏まえ、新たな時代の家庭科授業創造に向けて、研究を進めていきたいと考え、本テーマを設定した。

【技術分野】 2.研究の目的

研究目標 かかわりを生かして力をのばす授業の工夫

(1)研究計画

1年次 かかわりを生かして力をのばす授業の工夫点のあらいだし

2年次 かかわりを生かして力をのばす授業の実践

3年次 かかわりを生かして力をのばす授業の研究の評価

(2)研究の経緯

一昨年から新たな研究目標のもと、本校の研究の柱となる「かかわり」に迫ってきた。1年次にはコンピュータと生活とのかかわりや、コンピュータはどのようなはたらきを持っているかといった内容を学習しながら、コンピュータが生活の中のどのような場面で、どのように利用されているか、その仕組みは何なのか、といったことを、プログラム学習を通して生徒の理解を促した。そして、自らの生活や体験、これまでの学習とのかかわりを知り、コンピュータの学習において「わかる」・「できた」をより多く導き出せるかを研究の成否とした。そして、研究の結果より、

①トライ&エラーを積み重ねて学習を進めていくスタイルを取り入れる。

②グループ学習から個別学習への流れを整える。

③個人の学習の成果を全体に還元させる。

に研究を進めることが、より効果的に生徒達の題材への関心・意欲・態度を高めることができると考えた。生徒が「できた」という達成感を得るためには、「できそう」から出発していくことが必要である。そして、生徒が「できそう」から「こうすればできる」までの達成を予感させる変容を「学びにつながるエラー」から読み取り、成功を導き出すために有効活用しながら授業作りに取り組んだ。

2年次には生徒が学習した内容と、もともともっている知識や技能を、学習活動によって新しい知識や技能と組み合わせ、総合的な実践力として実生活に活用できるよう、基礎的な知識と技術を確実に習得させ、組み上げていくことが大切であると考えた。そこで生活に生かし、さらには工夫していくことができるような題材を設定することが必要であると考え、「机引き出しをつくろう」を実践した。本研究でいう「かかわり」とは、さまざまな「かかわり」を、学習から見つけ出し、課題解決に結びつけている力として考えている。生徒自らが今までの理解していたことや知っていたこと、やってきたことと新たに学んだこととの「かかわり」を意識し、考えることを習慣とし、書き留めていくことを継続させ、「学びにつながるエラー」プリントも活用した。その結果自らの考えを表現する、他者に伝える、他者から受け取るという活動が定着し、生徒同士の情報交換を活発にさせることで、基礎・基本的な事項にかかわるエラーを発生させにくくすることができ、生徒のアドバイスから問題を発見できる機会が増えた。

3.本年度の研究 「かかわりを生かして力をのばす授業の研究の評価」(3年次)

~かかわりを生かして力をのばす授業の研究の評価~

これまでの実践である「机引き出しをつくろう」を再度考察し、妥当性と研究の方向性を確認した。昨年度、同題材を利用して授業を行ってきた甲府市内の中学1年生、そして本校で製作を行った生徒達に対して製作品に関わるアンケートを実施し本研究の事前調査とした。

甲府市内中学校一斉アンケート結果より

実施日時 平成21年8月~10月

実施校数 11校 対象生徒2.3年生725人(男子55% 女子45%)

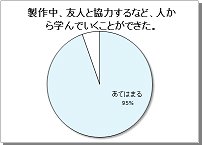

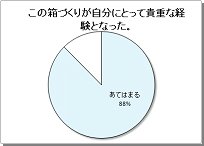

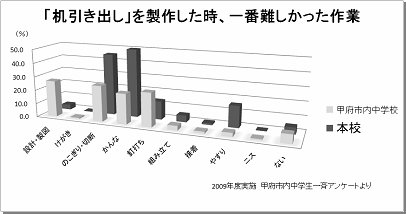

「机引き出しをつくろう」において、生徒達の理解力を高めることができているか。授業を通して、生徒達はこだわりを持ち、授業に興味・関心を持つと共に、成就感・達成感を感じることができたか。等について同じ内容のアンケートを学校ごとに行い集計をした。詳細については割愛するが、結果より「机引き出しをつくろう」は、生徒達の技術に対する興味・関心や向上心、そして生徒同士で協力し、完成の喜びを感じるばかりでなく、基礎・基本的の習得に結びつき、この学習が生徒達にとって貴重な経験と感じていることが明らかになった。(図2 アンケート結果①②)(図3 アンケート結果③)

しかし、アンケート結果より作業中では設計・製図だけではく、のこぎり・切断、かんななどの工具を用いた作業は苦手と考える傾向が高いことが同時に明らかになった。特に本校の生徒に関しては、のこぎり・切削とかんなの使用については「難しい」と考えている傾向が甲府市内学校平均より更に高いことが判明した。この結果より、本校生徒はこれまでの授業において製図・設計の作業では生徒同士で協力し合い、また「学びにつながるエラー」の活動や、自らをとりまく様々な「かかわり」を意識しながらより理解を深めていたが、工具を使用した作業に対しては半数近くの生徒が「難しい」と感じる傾向が高いことが明らかとなった。

この事を踏まえ、本年度は、生徒達が苦手意識を持つ傾向が高い道具について理解を深め、「学びにつながるエラー」を活用し、エラーを回避・修正するために教師や他の生徒からの情報や自分自身の活動を、整理・分析し課題解決に結びつけ、本校研究の柱となる「かかわり」を追究することを目的とする。また、効果的な師範方法について研究をすすめ、課題解決のための情報をどのように提示することで、生徒自らの行動・活動に効果があるのかを確認する。これらについて分析しながら研究のまとめとした。

4.参考・引用文献

中学校学習指導要領解説―技術・家庭科編―平成11年9月文部科学省

中学校学習指導要領解説―技術・家庭科編―平成20年9月文部科学省

文部科学省ホームページ(http://www.mext.go.jp/)

技術・家庭学習指導書技術分野 開隆堂

観点別学習状況の新評価基準表 図書文化

中学校 新学習指導要領の展開 明治図書

技術科教育の研究 朝倉書店

技家の科学的な指導 木材加工・金属加工編 開隆堂

【家庭分野】2.全体研究とのかかわり

(1)【家庭分野】における「かかわりを見いだす授業」の持ち方

本校では、平成14年度より、「かかわり」をキーワードに「真の理解に近づけさせ、学ぶことの楽しさに気づかせたい」という願いから、活動を通して学習内容の関連性を見いださせるための課題の設定や場の工夫について研究・実戦を積み重ねてきた。その中で、関連性をとらえることの重要性や、生徒が活動する中で、気づき、考えることの効果など、各教科から様々な成果が報告されている。一方、どのような方法で学びの見取りと評価を行うか、生徒の表現力をいかにして高めるか、生徒が探求したくなるような課題の設定や発問の工夫、新学習指導要領へのスムーズな移行等が課題として挙げられ、昨年度までの研究のポイントとして提示されてきた。

本年度は、3年次を迎え、各教科において新学習指導要領の具現化を目指す上での課題も見えてきたので、これまで積み上げてきた成果と課題をもとに、次の3点が方向性として確認されている。

Ⅰ「かかわり(学習内容の関連性)」を生かした学習課題・活動の設定

生徒が興味関心を持ち、学習活動を通して様々な関連性に気付き、学ぶことへの知的好奇心を揺さぶる課題を設定する。

Ⅱ伝える学習活動

学んだことを言語活動を通して発信させる場を設定することで、生徒自身の考えを整理させる。そして、生徒同士が響き合い、発展的な学習へとつなげる。

Ⅲ学びの評価

自らがどのように学んだかについて振り返り評価する。学びを振り返らせることで、不足している部分に気づかせ、より確かな基礎的な知識・技能の習得につなげさせる。また、学習過程を意識させることで、活用することができる知識や技能に再構成させることを目指す。

また、新学習指導要領解説・技術・家庭編における「かかわり」「関連」という表現を見てみると、

○技術・家庭科の目標中「生活と技術とのかかわりについて理解を深め」

○家庭分野の目標について「家族とのかかわりの中で」「自分と家庭、家庭と地域社会などとのかかわり」

○内容の取り扱いについて「家族や近隣の人びととのかかわり」

○「A家族・家庭と子どもの成長」:「自分の成長と家族や家庭生活とのかかわり」「家族やそれにかかわる人びとに支えられてきた」「自分の成長とそれにかかわってきた人びと」「家庭生活と地域とのかかわりについて理解する」「これからの自分と家族とのかかわりに関心をもち」「高齢者などの地域の人びととのかかわりについても触れる」「幼児への関心を深め、かかわり方を工夫できる」等

○「B食生活と自立」:「いろいろな栄養素が相互に関連をもちながら」「献立については、調理実習との関連を図る」「日常生活と関連づけ」「食品の腐敗や食中毒の原因と関連づけて」「適切な題材を設定し、『身近な消費生活と環境』の学習との関連を図り」「『日常食の献立と食品の選び方』の学習との関連を図り」「食品の扱いについてはB(2)ウの事項との関連を図り」等

○「C衣生活・住生活と自立」:「相互に関連を図り、総合的に展開できるように」「家庭や地域社会との関連を図り」「衣服と社会生活とのかかわりを理解し」「C(1)のアの事項との関連を図り」「D(1)のイ又は(2)の学習との関連を図りながら」「洗濯機の水流の強弱などがかかわっていることを理解させたり」「音と生活とのかかわりなどの視点から」等

○「D身近な消費生活と自立」:『「A家族・家庭と子どもの成長」「B食生活と自立」「C衣生活・住生活と自立」の学習と相互に関連を図り』「中学生の身近な消費行動と関連させて」「中学生の身近な消費行動とかかわりのある具体的な事例を扱う」「実際の消費生活とかかわらせて」「消費生活と環境とのかかわりについて関心と理解を深め」「価格や利便性などのほか、環境とのかかわりの点から比較し」等

というように、「かかわり」「関連」といった言葉が全ての領域において数多く見られ、①教科外の世界(他教科や実生活、家庭や地域など)とのかかわり、②過去の学習、未来の学習(題材間、学年間)とのかかわり、③問題解決に必要な要素どうしのかかわりなどが重視されていることがわかる。それらを踏まえ、本研究においては、上記のようなさまざまなかかわりを見いださせるための課題の設定や学習過程を工夫していきたい。さらに、生徒の生活の実態を重視し、学んだことを実際の生活に生かしたり、生活をよりよくするために工夫したりする活動と結びつけられるような題材の設定を行うことも重要であると考える。さらに、「振り返りカード」による生徒の記述を積み重ね、生徒が自らの学習を振り返ることができるようにするとともに、それらを質的に分析することで、授業の評価も併せて行いたいと考える。

(2)新学習指導要領への対応

今回の学習指導要領改訂において、技術・家庭科の目標は次のように改訂されている。

【技術・家庭科の目標】

| 生活に必要な基礎的・基本的な知識及び技術の習得を通して、生活と技術とのかかわりについて理解を深め、進んで生活を工夫し創造する能力と実践的な態度を育てる。 |

【家庭分野の目標】

| 衣食住などに関する実践的・体験的な学習活動を通して、生活の自立に必要な基礎的・基本的な知識及び技術を習得するとともに、家庭の機能について理解を深め、これからの生活を展望して、課題をもって生活をよりよくしようとする能力と態度を育てる。 |

*下線部改訂箇所

今回の改訂における教科改善の基本方針については、教科で育てる不易の資質・能力を踏まえて、これまでの教育課程の実施状況と課題、今後の社会の変化への対応などの視点から検討が行われ、小学校から高等学校までの「課程、技術・家庭の改善の基本方針」と、各学校段階の「改善の具体的事項」が提言された。

具体的事項においては、中学生としての自己の生活の自立を図り、子育てや安らぎなどの家庭の機能を理解するとともに、これからの生活を展望し、課題をもって主体的によりよい生活を工夫できる能力と態度の育成を重視して、

①小学校との整合性を図った内容構成の改善

②家族・家庭に関する学習と幼児触れ合い体験学習の充実

③食生活の自立を目指す栄養と献立、調理や食文化などに関する学習活動の充実

④家庭生活と消費・環境に関する学習の充実

⑤小学校家庭科の学習との円滑な接続を考え、ガイダンス的な内容を設定する

などが提言されている。これらの改善の方針や具体的な改善事項を踏まえて、目標が上記のように改訂され、学習内容の区分がこれまでの「A生活の自立と衣食住」「B家族と家庭生活」から、「A家族・家庭と子どもの成長」「B食生活と自立」「C衣生活・住生活と自立」「D身近な消費生活と環境」の4区分構成に改められた。そして、次のように学習内容が改訂されている。

①改正学校教育法や少子高齢化や家庭の機能が十分に果たされていないとの状況に対応し、家族・家庭と子どもの成長に関する内容が一層充実されることになり、「A家族・家庭と子どもの成長」の区分が設けられた。また、改訂の基本的な考え方の「⑦豊かな心の育成」のためには、他者との直接的なかかわりが重要であるとの指摘もあり、これまで興味・関心に応じた内容であった「幼児との触れ合いとかかわりの工夫」「高齢者などの地域の人びととのかかわり」が、すべての生徒が履修する内容に改められた。さらに、家族関係や幼児の生活に関する課題選択学習が設けられた。

②改訂の基本的な考え方の「⑦豊かな心や健やかな体の育成」、教科等を横断して改善すべき事項の「食育」を踏まえるとともに、国を挙げての食育推進や家庭科教育で育てる不易の資質・能力としての望ましい食習慣形成や食生活の自立を図るために、献立や調理に関する内容が一層充実された。すなわち、「日常食の献立」が項目として示されるとともに、これまで興味・関心等に応じた内容であった「地域の食材を生かした調理」がすべての生徒が履修する内容に改められ、「地域の食文化の理解」が加えられた。今回の改訂では、小学校家庭科において、「五大栄養素の種類と働き」を扱うことになるので、反復学習をして基礎的・基本的な知識の定着を図り、実際の食生活に生かすことができるようにすることが重要である。

③改正教育基本法や教育内容の改善事項で「伝統や文化に関する教育の充実」が提言されたことを踏まえ、「地域の食文化の理解」とともに、「和服の基本的な着装を扱うこともできる」が加えられた。これまでは、興味・関心等に応じて履修する内容「簡単な衣服の製作」で、「和服等の平面構成の基礎について扱うこともできること」とあったが、着装については示されていなかった。

④消費者教育の充実と持続可能な社会構築の観点や教科等を横断して改善すべき事項「環境教育」を踏まえ、「D身近な消費生活と環境」の区分が設けられ、「消費者の基本的な権利と責任についての理解」「環境に配慮した消費生活の工夫」などが扱われることとなった。

⑤「C衣生活・住生活」の「(2)住居の機能と住まい方」の「ア家族の住空間について考える」に

ついては、内容の取り扱いに、「簡単な図などによる住空間の構想を扱うこと」と記され、これまでは「住空間の計画、平面図などは扱わないこと」とされていた扱いより、内容が充実している。

指導計画作成に当たっての配慮事項では、次の3点が改訂された。

① 家庭分野の「A家族・家庭と子どもの成長」「B食生活と自立」及び「C衣生活・住生活と自立」それぞれ1事項の課題選択事項を示し、それらの3事項から1又は2事項を選択して履修させることとしている。

②小学校家庭科との学習との円滑な接続を図るため、中学校におけるガイダンス的な内容として、「A家族・家庭と子どもの成長」の「(1)自分の成長と家族」を第1学年の最初に履修させることが規定された。

③改正教育基本法、改訂の基本方針の「⑦豊かな心の育成」、教育内容の改善事項における「道徳教育の充実」を踏まえ、技術・家庭科の特質に応じた道徳教育の指導が新たに加えられた。

さらに、各分野の内容の取り扱い及び指導上の留意事項として、

①各分野の内容の取り扱いに関する配慮事項に、「基本的な概念などの理解を深めるとともに」が加わっている点に留意する必要がある。これは、改訂の基本的な考え方の「④思考力・判断力・表現力等の育成」を踏まえたものであり、実習などの題材設定や指導方法に改善が求められているといえる。

②各分野の指導上の留意点として、「実習の結果を整理し考察する学習活動や、生活における課題を解決するために言葉や図表、概念などを用いて考えたり、説明したりするなどの学習活動が充実するよう配慮するものとする。」が加えられた。これは、教育内容に関する改善事項で「言語活動の充実」が提言されたことを踏まえたものである。限られた授業時数の中での実習題材の設定や指導方法の工夫が一層求められたといえる。

以上を踏まえ、新学習指導要領における学習過程を構築するとともに、本校の研究の柱である「かかわりを見いだす授業」をさらに探求していきたいと考える。

3.研究内容 「これからの生活を展望できる学習内容の工夫」(3年次)

本校全体研究で示された研究のポイント、および新指導要領における基本方針や留意事項をもとに、まずは新学習指導要領へのスムーズな移行と3年間を見通した指導計画を整えたい。そして、実習などの題材設定や指導方法の工夫、評価法の工夫について考えたい。

秋田大学教授澤井セイ子氏は、「家庭科教育(79巻3号)」(2005.3月)において、「行動できる生活者を育てる家庭科をめざして」と題した論述の中で、日米の家庭科教育の大きな違いを「自らの生活の問題・課題を、“何時、どのように捉えるか”にある。」とし、「アメリカでは、領域学習の最初に自らの生活を見つめることから始めるために、自らの実際の生活に引きつけて主体的に学習するというように、問題解決的に知識・技術を習得できる。」と述べている。一方日本では、「習得すべき知識・技術が自らの生活にどのように有効であるか、なぜ必要なのかを具体的に実感できず、学習に意欲的に取り組めないこともある。」と指摘している。そこで、生徒が自らの何気なく営んでいる日常生活の質を向上させるという゛行動できる生活者〝を育成するため、自らの生活の問題・課題を発見してから、具体的・実践的・問題解決的な学習を行うことが重要であると考える。

また、新学習指導要領では、中学生としての自己の生活の自立を図り、子育てや安らぎなどの家庭の機能を理解するとともに、これからの生活を展望し、課題をもって主体的によりよい生活を工夫できる能力と態度の育成を重視している。本研究では生徒が学習した内容や様々な内容を組み合わせて活用し、これからの自分の生活を展望するために基礎的・基本的な知識や技術を確実に習得させることが大切であると考える。さらに生徒の生活の実態を重視し、学んだことを実際の生活に生かしたり、これからの生活をよりよくするために工夫したりする活動と結びつけられるような題材の設定を行うことも重要である。

4.これまでの研究経過

平成14年度~16年度 「生活の視点で総合化をめざす、技術・家庭科の授業」

平成14年度 1年次 教科の意義と指導の方向性

平成15年度 2年次 生活の自立に関する実態把握

3年次 学習成果を生活に生かす学習指導の工夫

平成16年度 生活の自立を支援する学習のあり方、成果と課題

平成17年度~19年度 「生活の視点でのかかわりを見いだす、技術・家庭科の指導」

平成17年度 1年次 生活の自立を支援する学習内容の工夫と評価①

平成18年度 2年次 生活の自立を支援する学習内容の工夫と評価②

平成19年度 3年次 生活の自立を支援する学習内容の工夫と評価、成果と課題

平成20年度~ 「これからの生活を展望できる学習内容の工夫」

5.今年度の研究内容

新学習指導要領への移行期1年目であった昨年度は、まず「A家族・家庭と子どもの成長」において、それまで興味・関心に応じた内容であった「幼児との触れ合いとかかわりの工夫」「高齢者などの地域の人びととのかかわり」が、すべての生徒が履修する内容に改められ、さらに家族関係や幼児の生活に関する課題選択学習が設けられたことを踏まえ、「A家族・家庭と子どもの成長」の実習題材を扱った。

研究を進めるに当たっては、生徒の記述を中心とした事前事後調査とともに、授業ごとに「振り返りカード」による記述を積み重ね、それらの質的データを分析するという、質的研究法を取り入れた。

質的研究は、“何を”“どのように”という現象それ自体を志向する問い(質的な問い)に対して有効な研究方法とされ(澤田・南、2001)、その場に生きる人々にとっての事象や行為の意味を解釈し、その場その場のローカルな状況の意味を具体的に解釈し構成していくことを目指すものである。したがって、厳密に定義された既に決められた概念から出発するのではなく、問題をおおまかに示す自由度の高い「感受概念」を出発点とし、そこから個別具体的な記述による発展をねらうものである。つまり、実証データからその概念に新たな面がつけ加えられ、理論がつくられる。データ収集と理論形成や何を問うかの明確な追求が同時に行われるというのが大きな特徴である(秋田、2007)。本研究は、新学習指導要領における新たな授業開発を目指すものであり、したがって、質的な検証を丁寧に行うことは、これからの家庭科授業を創造するための手がかりになると考えたためである。

生徒の振り返りカードを用いた質的分析の結果、昨年度の「幼児との触れ合い交流学習」は生徒にとって難易度の高い課題であったが、その分達成感が大きく豊かな学びの場となったことが明らかとなった。また、山梨大学教育人間科学部家政教育講座4年・岩瀬玲奈は、卒業研究において、本校における「幼児との触れ合い交流学習」について、中学生、附属幼稚園教諭、附属幼稚園保護者を対象に調査を行った。それにより、生徒だけでなく、授業に参加した幼稚園教諭からのコメント、参加した保護者のコメントやその後の幼児の様子なども質的に分析・検証することができた。

今年度は、昨年度の研究から多面的に得られた成果と課題をもとに、A領域の全体計画を見直すとともに、生徒がこれからの生活を展望し、課題をもって主体的によりよい生活を工夫できるような授業開発を行う。また、まとめの年度である今年度は、評価についても検討を加え、新学習指導要領におけるこれからの研究の方向性を探っていきたいと考える。

6.参考・引用文献

「中学校学習指導要領解説―技術・家庭科編―」 平成20年9月 文部科学省

「これからの授業に役立つ新学習指導要領ハンドブック 中学校技術・家庭科(家庭分野)」

河野公子 他 平成20年7月 時事通信社

「月刊家庭科教育 79巻 3号」 平成17年3月 家政教育社

「はじめての質的研究法 教育・学習編」 秋田喜代美 他 編著 平成19年7月 東京図書

yamanashi.ac.jp

yamanashi.ac.jp